遠いむかし(西暦六十年頃)、タジマモリは第十一代垂仁天皇(すいにんてんのう)の命をうけ、遠い海の向こう「常世(とこよ)の国」にあるという「非時香菓(ときじくのかぐのこのみ)を探す旅に出ました。「非時香菓」とは一年中実り、芳香を放つ果実の意味で、今の「橘(たちばな)」と言われています。

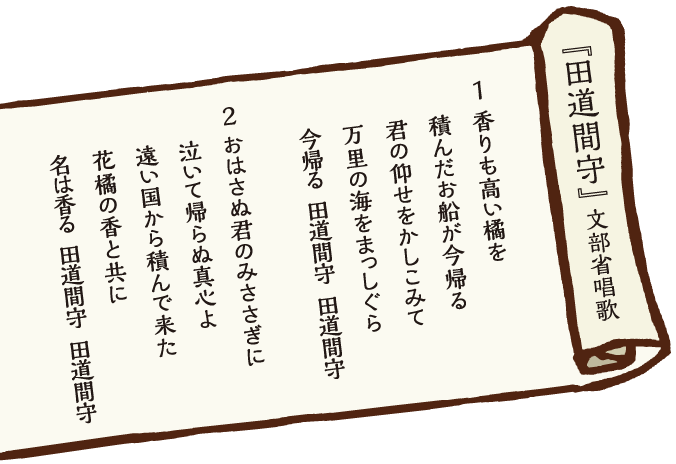

遠いむかし(西暦六十年頃)、タジマモリは第十一代垂仁天皇(すいにんてんのう)の命をうけ、遠い海の向こう「常世(とこよ)の国」にあるという「非時香菓(ときじくのかぐのこのみ)を探す旅に出ました。「非時香菓」とは一年中実り、芳香を放つ果実の意味で、今の「橘(たちばな)」と言われています。 タジマモリは幾多の困難を乗り越え、十年の歳月をかけてやっと「非時香菓」を見つけました。大喜びで非時香菓を持ち帰りましたが、その一年ほど前に天皇は亡くなっておりました。持ち帰った非時香菓の半分は皇太后に献上され、残りの半分を天皇のお墓に植えた後、タジマモリは悲しみのあまり亡くなったと伝えられています。

タジマモリは幾多の困難を乗り越え、十年の歳月をかけてやっと「非時香菓」を見つけました。大喜びで非時香菓を持ち帰りましたが、その一年ほど前に天皇は亡くなっておりました。持ち帰った非時香菓の半分は皇太后に献上され、残りの半分を天皇のお墓に植えた後、タジマモリは悲しみのあまり亡くなったと伝えられています。

タジマモリを祀った神社「中嶋神社(なかしまじんじゃ)」はタジマモリのふるさとである豊岡市にあります。第三十三代推古天皇(すいこてんのう)の時代(七世紀前半)に建てられたとされています。神社の名前は「タジマモリ」のお墓が垂仁天皇陵の濠の中に、島のように浮かんでいることに由来するといわれています。室町時代に建立された本殿は「二間社流造(にけんしゃながれづくり)」という珍しい様式の建物で、これは、室町時代の典型的な神社建築を伝えるものです。明治四十五年に国宝に指定され、現在は国の重要文化財となっています。

タジマモリを祀った神社「中嶋神社(なかしまじんじゃ)」はタジマモリのふるさとである豊岡市にあります。第三十三代推古天皇(すいこてんのう)の時代(七世紀前半)に建てられたとされています。神社の名前は「タジマモリ」のお墓が垂仁天皇陵の濠の中に、島のように浮かんでいることに由来するといわれています。室町時代に建立された本殿は「二間社流造(にけんしゃながれづくり)」という珍しい様式の建物で、これは、室町時代の典型的な神社建築を伝えるものです。明治四十五年に国宝に指定され、現在は国の重要文化財となっています。

中嶋神社のご祭神であるタジマモリノミコトが持ち帰った「非時香菓」は現在の「橘」であると言われていますが、「橘」とはミカンの原種です。昔、果物は「果子・かし」と呼ばれており、橘は果子の最上級品とされていたことから、タジマモリはお菓子の神様(菓祖)として崇敬されています。このため、タジマモリノミコトの分霊は太宰府天満宮(福岡県)をはじめ全国各地で祀られ、豊岡市・中嶋神社は「お菓子の聖地」として全国の菓子業者の信仰を集めています。

中嶋神社のご祭神であるタジマモリノミコトが持ち帰った「非時香菓」は現在の「橘」であると言われていますが、「橘」とはミカンの原種です。昔、果物は「果子・かし」と呼ばれており、橘は果子の最上級品とされていたことから、タジマモリはお菓子の神様(菓祖)として崇敬されています。このため、タジマモリノミコトの分霊は太宰府天満宮(福岡県)をはじめ全国各地で祀られ、豊岡市・中嶋神社は「お菓子の聖地」として全国の菓子業者の信仰を集めています。